Heem, betul, kan? Kita—orang desa—kalau awal tahun gini biasanya sudah sibuk ngecek HP. Bukan lihat saldo, tapi lihat grup WhatsApp desa. “Pak, dana desa kita tahun ini berapa, ya?” “Udah keluar belum, Nek?” Dulu, tinggal tunggu koran atau spanduk di balai desa. Angkanya dipajang besar-besar. Bahkan, Mbok RT hafal.

Tapi, tahun 2026 ini? Waduh, lain cerita.

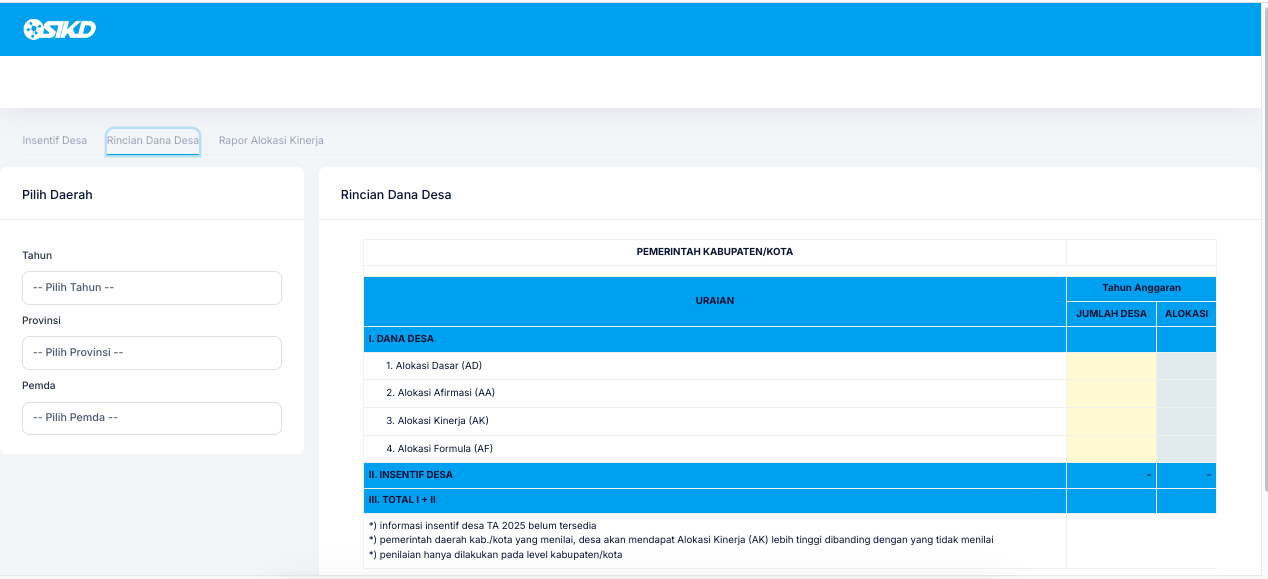

Lha, kok sepi? Ternyata, rincian SIKD Dana Desa Kemenkeu 2026 sudah resmi diumumkan sejak 29 Desember 2025 lewat surat S-104/PK/2025. Tapi, aksesnya cuma bisa lewat laman temandesa DJPK pakai akun penilaian kinerja desa masing-masing. Bukan dihapus, bukan dirahasiakan. Tapi, password dulu. Warga yang penasaran? Cuma bisa gigit jari.

Setelah membaca surat edaran DJPK, ditambah omongan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di media briefing November lalu, plus keluhan warga di kolom komentar, saya menemukan tiga ironi besar yang bikin saya geleng-geleng. Plus, satu ide segar yang—semoga—bisa kita coba. Gak usah nunggu aturan baru dari pusat, gayane wae, rek, rek.

1. “Dulu Buka Koran, Sekarang Buka Akun.” Katanya Terbuka, Kok Malah Dikunci?

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu menerbitkan surat nomor S-104/PK/2025 tanggal 29 Desember 2025. Isinya: pengumuman rincian Dana Desa 2026. Namun, akses publik ditutup. Data hanya bisa diintip melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Dana Desa di laman temandesa DJPK menggunakan akun penilaian kinerja desa. Bukan pakai KTP, pakai password khusus desa.

Di desa tetangga saya, ada simbok tua penjual gorengan. Setiap tahun, beliau selalu minta tolong cucunya ngecek dana desa di koran bekas. Tahun ini, cucunya bilang, “Mbok, sekarang gak ada korannya. Harus login.” Simbok bingung, “Login kuwi opo, Le?” Akhirnya, beliau cuma bisa nanya ke Kadus. Kadusnya juga sibuk, belum sempat buka.

Gampangnya, ini kayak warung makan yang dulu daftar harga ditempel di etalase. Sekarang, daftar harganya disimpan di laci. Kamu boleh lihat, tapi harus hafal kode lacinya dulu. Repot, kan? Padahal, kamu cuma mau tahu harga bakso.

Yang bikin saya mikir, KPK malah mendorong transparansi. Ketua KPK Setyo Budiyanto bilang, “Keterbukaan informasi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat itu penting sebagai bentuk pertanggungjawaban”. Tapi, kok di sisi lain data mentahnya malah diproteksi?

Ini bukan soal niat jahat. Saya yakin, pusat punya alasan: takut data mentah bikin gaduh, takut salah persepsi. Tapi, jebakannya di sini: ketika transparansi diganti dengan akses bersyarat, yang tumbuh bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan. Warga disuruh percaya, tapi tidak dikasih alat bukti.

“Keterbukaan informasi kepada masyarakat adalah bentuk pertanggungjawaban penting. Masalah muncul ketika pengelolaan dana desa tidak transparan. Jika dikelola secara terbuka, masyarakat bisa mengetahui dana yang diterima dan penggunaannya.” Setyo Budiyanto, Ketua KPK, dalam audiensi dengan Kemendes PDT, Maret 2025

2. Ketika SIKD Bilang A, Surat Kemenkeu Bilang B. Desa Jadi Korban Perang Data?

Di Kabupaten Kulon Progo, laporan realisasi APBDes 2025 menunjukkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp276.407.405.964 dari total belanja Rp520 miliar yang hanya terealisasi Rp239 miliar. Ironisnya, di rapat koordinasi Januari 2026, Kepala BKAD mengaku bingung. Pagu di SIKD Dana Desa cuma muncul Rp30 miliar, padahal surat Kemenkeu menyebut Rp82 miliar untuk Kabupaten Kulon Progo. Beda. Jauh.

Pak Lurah di Kalurahan X sudah semangat menyusun DPA. Sudah rapat berkali-kali. Belanja modal sudah dipatok. Eh, pas buka SIKD, angka pagu desanya cuma segitu. Padahal, surat dari pak bupati bilangnya lebih besar. Pak Lurah garuk-garuk kepala. Mau revisi? Waktu mepet. Mau diam? Kasian warganya.

Ini kayak kamu transfer uang ke adikmu. Kamu bilang, “Dek, aku kirim Rp100 ribu.” Adikmu cuma nerima Rp30 ribu di rekening. Kamu tunjukin bukti transfer, adikmu tunjukin saldo masuk. Siapa yang salah? Bukan kamu, bukan adikmu. Yang salah: aplikasi antar-banknya ngadat.

Nah, ini yang bikin saya mikir keras. Selama ini kita sibuk nuduh desa: “Silpa tinggi, berarti desa gak mampu!” Padahal, di Kulon Progo saja, Silpa Rp276 miliar bukan karena desa gak mau belanja, tapi karena data pagu antara SIKD, surat Kemenkeu, dan OM-SPAN tidak sinkron. Desa jadi juru damai data. Ujung-ujungnya, uang mengendap.

Saya tidak setuju kalau solusinya cuma “pemerintah harus integrasi data”. Itu sudah basi. Diomongin sejak 2022, sampai 2026 masih begini. Nunggu pusat, bisa kiamat dulu.

Menurut saya, yang bisa desa lakukan TANPA NUNGGU PUSAT adalah: Bentuk “Posko Sinkronisasi Prapencairan”.

Bukan posko pengaduan biasa. Ini posko khusus verifikasi pagu. Anggotanya:

- Operator Siskeudes desa (yang ngerti teknis),

- Satu perwakilan BPD (yang ngerti kebijakan),

- Satu anak muda karang taruna (yang jago screenshot dan bikin laporan).

Tugas mereka satu: Setiap kali surat rincian dana desa turun, mereka harus duduk bersama, buka SIKD, buka OM-SPAN, buka Siskeudes. Bandingkan. Kalau ada selisih lebih dari 2%—TIDAK USAH DIAM.

Bukan demo, bukan protes keras. Tapi terbitkan “Surat Pernyataan Sinkronisasi Data Desa” resmi, berkop surat desa, ditandatangani kades dan BPD, dilampiri screenshoot ketiga aplikasi yang menunjukkan selisih angka.

Surat ini dikirimkan ke tiga alamat:

- DPMD kabupaten,

- KPPN setempat,

- CC: DJPK Kemenkeu (bisa lewat email pengaduan).

Contoh gampangnya:

Di Kulon Progo, kalau ada Posko Sinkronisasi sejak Januari 2026, selisih Rp52 miliar antara SIKD dan surat Kemenkeu itu tidak akan dibiarkan. Begitu bukti tangkapan layar dikirim, KPPN punya dasar untuk minta klarifikasi ke pusat. Hasilnya? Pagu bisa diluruskan SEBELUM APBDes disahkan. Bukan sesudah, lalu ribut-ribut di akhir tahun.

Ini bukan perlawanan. Ini kolaborasi berbasis bukti. Desa tidak perlu jadi korban perang data.

“Apa bila hasil verifikasi dinyatakan semua lolos, maka DD akan segera dicair. Pada ADD Tahun 2026 memang terjadi keterlambatan karena terkendala persyaratan salur yang belum lengkap.” Rapat Koordinasi BKAD Kulon Progo, 14 Januari 2026

3. Koperasi Merah Putih: Antara Niat Mulia dan Jebakan Administrasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang tata cara pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dicabut dan direvisi. Sumber pendanaan tetap dari Dana Desa. Tahun 2026, total Dana Desa Rp60,6 triliun. Sekitar Rp40 triliun di antaranya dialokasikan khusus untuk pembangunan 80.000 unit Koperasi Merah Putih selama enam tahun ke depan.

Di desa pesisir, Pak Carik mati gaya. Masyarakatnya nelayan semua. Butuhnya tambatan perahu, bukan koperasi merah putih. Tapi, karena takut dana desa tidak cair, beliau nekat bikin koperasi dadakan. Akta notaris dikebut. Pengurus diisi anak, istri, dan menantu. Koperasi jadi. Tapi, setelah akta terbit, koperasi itu tidur. Tidak ada usaha. Hanya jadi syarat administrasi pencairan.

Kayak anak SD disuruh bikin prakarya dari barang bekas. Nilai bagus kalau bikin robot dari kardus. Tapi, anak yang gak punya lem tembak di rumah, akhirnya beli robot mainan, lalu ditempeli kardus tipis. Dapet nilai A. Ilmunya? Nol. Esensinya? Hilang.

Ini bagian yang bikin saya garuk-garuk kepala. Niat pusat mulia: desa punya koperasi sendiri. Tapi, ketika akta notaris dijadikan prasyarat pencairan, yang terjadi adalah pemenuhan prosedural, bukan pembangunan kelembagaan. Desa jadi terjebak. Kalau tidak bikin, dana tidak turun. Kalau bikin asal-asalan, nanti kena masalah hukum.

Ironisnya, ketika koperasi itu mati setahun kemudian, yang disalahkan lagi-lagi desa: “Tidak mampu mengelola.” Padahal, koperasi itu lahir dari keterpaksaan, bukan kebutuhan.

“Dana desanya Rp60 triliun, sekitar Rp40 triliun untuk nyicil koperasi merah putih 6 tahun ke depan. Sisa anggaran sebesar Rp20 triliun ini, jika dibagi rata, maka masing-masing desa hanya akan menerima sekitar Rp250 juta dana desa di luar untuk pembangunan KDMP.” Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, media briefing di Kemenkeu, 14 November 2025.

SIKD Dana Desa Kemenkeu 2026 sudah di tangan. Angkanya jelas: Rp60,6 triliun siap digelontorkan. Tapi, apa gunanya data kalau disembunyikan di balik akun? Apa gunanya pagu kalau angka di aplikasi berbeda dengan surat resmi?

Desa hari ini bukan hanya diminta mengelola uang. Desa juga diminta menjadi detektif data—mencari sendiri pagu, mencocokkan sendiri angka, dan mempertaruhkan reputasi ketika terjadi kesalahan sistem. Ditambah, desa dipaksa membangun lembaga ekonomi yang belum tentu dibutuhkan warganya, hanya demi memenuhi syarat administrasi.

Lalu, kalau dana Rp60 triliun tidak terserap optimal karena desa sibuk membereskan selisih data yang seharusnya sudah rapi sejak awal—itu salah aplikasi, salah sistem, atau salah siapa, sebenarnya?